Seat Tarraco Hybrid im Test: Lohnt der Plug-in-Hybridantrieb im großen SUV?

(Bild: Franz)

Mit einem Plug-in-Hybrid soll das größte SUV von Seat sparsam und flott motorisiert sein. Kann der Tarraco e-Hybrid in der Praxis beides verbinden? Ein Test

SUVs wird hin und wieder vorgeworfen, außen groß und innen eng zu sein. Volkswagen tritt mit dem äußerlich sehr üppig scheinenden Trio aus VW Tiguan Allspace, Skoda Kodiaq und Seat Tarraco seit einigen Jahren einen ziemlich überzeugenden Gegenbeweis an. Denn was sie auf der in etwa vergleichbaren Verkehrsfläche eines BMW 3er Tourings [1] an Raum bieten, ist ziemlich konkurrenzlos, übrigens auch intern: Selbst ein gewiss nicht kleiner Skoda Octavia [2], der kaum kürzer ist, wirkt neben den luftig geschnittenen SUVs irgendwie knapp. Zumindest im Seat Tarraco kann man seit kurzem auch einen Plug-in-Hybrid erwählen. Wie fährt sich dieser?

Innerlich ein Riese

Der erste Eindruck eines wahrlich geräumigen Autos täuscht nicht. Der Seat Tarraco bringt auch vier sehr großgewachsene Menschen lässig unter. Ich habe lange Beine, stelle meinen Sitz also meist weit nach hinten. Im Tarraco ist selbst dann die zweite Reihe keine Strafbank. Eine dritte Sitzreihe gibt es im PHEV-Modell nicht, anders als in den anderen. Wer also tatsächlich so viel Platz braucht, wird hier fündig. Das gilt auch für das Gepäckabteil. Im Plug-in-Hybrid ist es mit 610 statt 760 Litern zwar weniger riesig als im Tarraco mit alleinigem Verbrenner, doch selbst die Kombis der Oberklasse können hier bestenfalls mithalten.

Der Tarraco ist seit 2018 auf dem Markt. Die Verarbeitung des Testwagens war routiniert, die Wolfsburger liefern diesbezüglich eine ordentliche Arbeit ab. Im vergangenen Jahr bekam das SUV ein paar Segnungen aus dem Konzernbaukasten, doch leider ist nicht alles davon ein Fortschritt. Die Bedienung der Klimaautomatik wurde von Drehreglern auf Wischflächen umgerüstet – fraglos anders, vielleicht sogar modischer, funktionaler ist das so sicher nicht geworden. Auch das minimal veränderte Lenkrad ist in dieser Hinsicht kein Gewinn: Oberhalb des Airbags gibt es nun eine silberne Spange. Scheint die Sonne im richtigen, gewissermaßen viel eher falschen, Winkel ins Auto, wird der Fahrer geblendet. Leicht vermeidbarer Murks, meine ich.

Seat Tarraco e-Hybrid Innenraum (0 Bilder) [7]

Verständnisprobleme

Das Infotainmentsystem, ebenfalls im vergangenen Jahr aktualisiert, könnte etwas zügiger arbeiten. Hartnäckig war ich bei der Sprachsteuerung: Ungefähr zehn Minuten versuchte ich, über diesen Weg das System zu überreden, mich zum Bahnhof in Grafing zu führen. Ein Drittel des Weges war geschafft, als die Sprachsteuerung klein beigab und ihre Erkenntnisse endlich an den Routenführer weitergab. Komplett überzeugen kann das nicht. Auch, dass es bei der "natürlichen Sprachsteuerung" nötig ist, bei der Adresseingabe sich an eine Reihenfolge zu halten, wirkt, nun ja, ein wenig unbeholfen.

Hoffen auf Updates

Allerdings ist durchaus nicht alles schlecht: Ich finde den Klang der Serien-Lautsprecher okay und das System insgesamt weitgehend intuitiv aufgebaut, Feinheiten klärt dann eben die Anleitung. Beim Versuch, die letzten Ziele zu löschen, scheiterte ich allerdings. Den im Bordbuch beschriebenen Menüpunkt dafür gab es im Auto mit diesem Softwarestand nicht. Trotz reichlich Kritik, die dieses System von vielen bekommt: Man kann das alles schlechter lösen, als Volkswagen es getan hat. Manch eine Schrulle ließe sich mit einem Update noch ausbügeln, so der Konzern das wollte. Ich sehe dafür durchaus Chancen. Gerade im Bereich der Sprachsteuerung zeigt Mercedes, was aktuell möglich ist [9] – freilich für ungleich mehr Geld. Doch der Weg, den Volkswagen da versucht zu gehen, überzeugt nicht: Den Mehrpreis für eine gut funktionierende Sprachsteuerung hat der Kunde bald vergessen. Dass der nicht investiert wurde, daran wird er jeden Tag erinnert.

Der erste des Trios mit Hybridantrieb

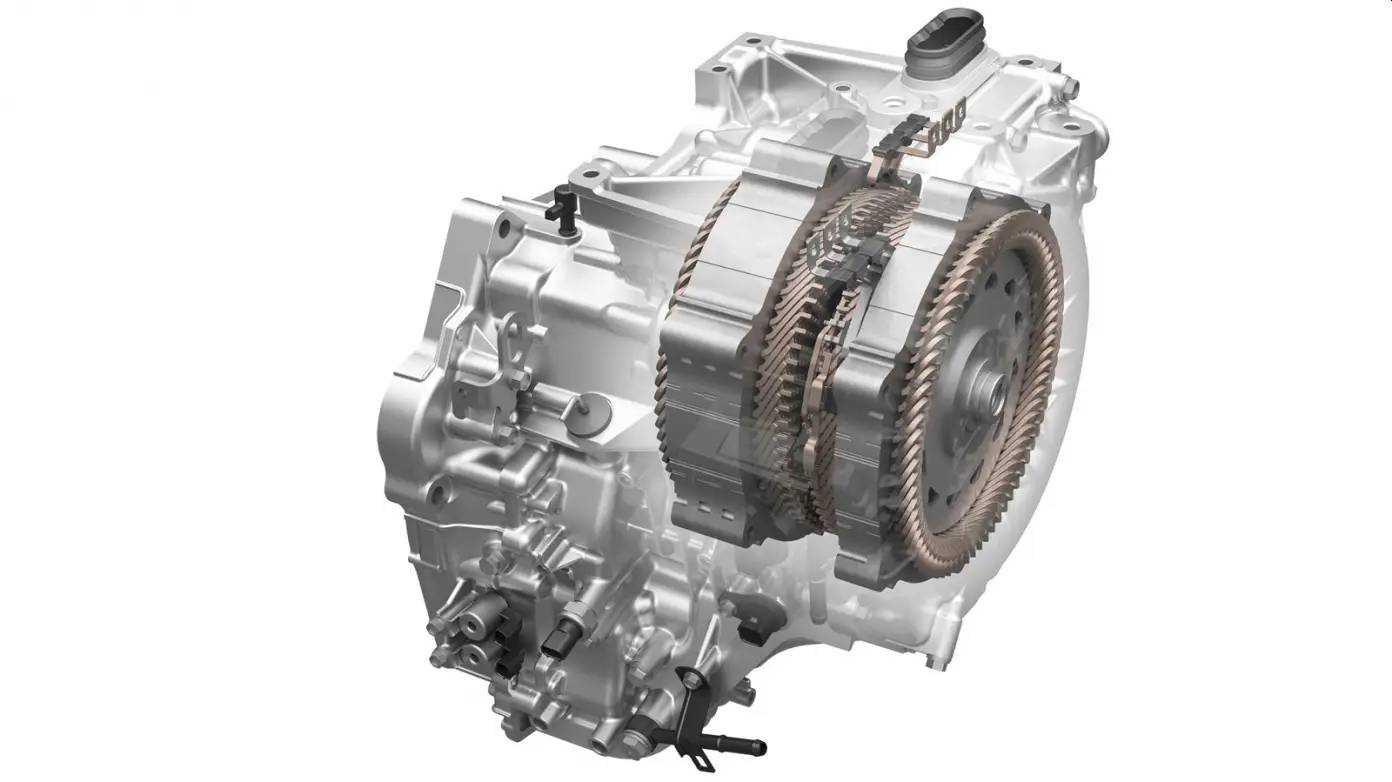

Es hat etwas gedauert: Im September 2019 kündigte Seat an, den Plug-in-Hybridantrieb, der in vielen Modellen von Volkswagen verbaut wird, auch im Tarraco anzubieten. Tatsächlich zu kaufen ist er dort seit Anfang 2021 – und keine schlechte Wahl, sofern man die Prioritäten richtig setzt. Als Benziner dient der alte 1,4-Liter-Vierzylinder aus der Baureihe EA211, der als Soloantrieb schon seit längerem nicht mehr zu haben ist. Er leistet 110 kW (150 PS). Ihm zur Seite steht ein E-Motor mit 85 kW.

Die Systemleistung liegt bei 180 kW, das maximale Drehmoment bei 400 Nm. Die Kraftübertragung übernimmt das seit vielen Jahren verwendete Doppelkupplungsgetriebe DQ400e mit sechs Gängen. Aktuell ist übrigens nur der Tarraco mit diesem Antrieb zu haben – die im Prinzip baugleichen VW Tiguan Allspace und auch der gerade überarbeitete Skoda Kodiaq [10] gehen leer aus. Sollte sich der Plug-in-Hybrid im Seat gut verkaufen, wird Volkswagen das wohl nochmals überdenken.

Fahrleistungen

Die ganze Fuhre ist schon leer 1868 Kilogramm schwer, maximal sind es fast 2,4 Tonnen. Wer sich dem mit Steuergeld subventioniertem SUV nähert und dabei vor allem die Systemleistung im Blick hat, könnte möglicherweise enttäuscht werden. Natürlich, die Werksangaben weisen überdeutlich darauf hin, dass es keinen Grund gibt zu klagen – 7,5 Sekunden im Standardsprint und 205 km/h Spitze sind schließlich keine rollende Verzichtserklärung. Mit dem Gebotenen bekommt der Fahrer ein absolut solide motorisiertes Auto.

Eindrücke von unterwegs

Nur wer auf der Autobahn ständig ein hohes Tempo anschlagen mag, wird sich fragen, wo die Systemleistung denn nun geblieben ist – auch im Sportmodus mit aktiviertem "E-Boost" und voller Batterie wird es ab 160 km/h etwas zäher, als es die Leistung vermuten ließe. Wenn das bei der Motorenauswahl im Vordergrund stehen sollte, sind die beiden stärksten Benziner oder der Top-Diesel unter Umständen die bessere Wahl.

Angenehm leise

Allen anderen sei der Plug-in-Hybrid zur Anprobe wärmstens empfohlen, schon allein deshalb, weil auch er im E-Modus wieder einmal darauf hindeutet, wie angenehm das Fahren mit einem E-Motor sein kann. Es ist vor allem das weitgehende Ausbleiben von Antriebsgeräuschen, was mich dazu verleiten würde, den E-Anteil meiner Strecken maximal auszudehnen. Die damit verbundene, zurückhaltende Fahrweise passt meines Erachtens auch eher zum Format SUV – eine Einschätzung die, das täglich Bild im Straßenverkehr beweist es, nicht jeder teilt.

Seat Tarraco e-Hybrid außen (8 Bilder) [11]

Mal wieder: Ein Lahm-Lader

Dabei ist der seit vielen Jahren im Volkswagen-Konzern verteilte Plug-in-Hybrid keineswegs frei von Schwächen. Die größte ist das lahme Tempo, mit dem sich die Batterie befüllen lässt. Selbst an einer Wallbox ist bei bestenfalls 3,7 kW die maximale Ladeleistung erreicht. Selbst auf diesem optimalen Weg dauert es also rund 3,5 Stunden, bis der Speicher voll ist. Hier sind andere Hersteller schon einen Schritt weiter. Die Batterie selbst hat einen Energiegehalt von 13 kWh, von denen sich etwa 11 kWh nutzen lassen.

Verbrauch

Im Testzeitraum waren es zwischen 5 und 10 Grad Celsius. Die elektrische Reichweite lag unter diesen Bedingungen bei maximal 39 km. Ab dem Stromzähler haben wir für eine komplette Aufladung zwischen 11,7 und 12,2 kWh gemessen. Daraus ergibt sich ein Verbrauch zwischen 30 und 31,3 kWh/100 km inklusive der Ladeverluste, die natürlich mit bezahlt werden müssen, im Auto aber nicht angezeigt werden können. Wie immer gilt: Bei etwas höheren Temperaturen wird die Reichweite noch etwas steigen. Im Skoda Superb iV kamen wir so auf rund 50 km. Ähnliches würde ich auch hier erwarten. All diese Werte setzen voraus, dass der Fahrer nicht den Ehrgeiz hat, in möglichst kurzer Zeit sein Ziel zu erreichen. Denn es ist natürlich keine hohe Kunst, den Speicher innerhalb von weniger als 25 km auszusaugen.

Lesen Sie auch

Plug-in-Hybrid von Skoda: Der Superb iV im Test

Plug-in-Hybride sind das Vorurteil, dass sie mit leerer Batterie nur zusätzlichen, schweren Ballast mit sich herumschleppen würden, nie losgeworden. Das stimmt allerdings nur zum Teil. Denn auch wer nicht nachlädt und damit ein Großteil des PHEV-Potenzials missachtet, profitiert von der Rekuperation. Ein Teil dessen, was beim Bremsen normalerweise in Hitze und Staub verendet, landet hier in Form von Strom in der Batterie. Selbst das reicht schon aus, gerade in einer hügligen Umgebung, um immer mal wieder ein paar Kilometer ohne Verbrenner auszukommen. Wer mitdenkt beim Bremsen und vorausschauend fährt, kann das natürlich ausweiten.

Verschiebung von Last

Hinzu kommt, dass der Verbrennungsmotor auf diesem Weg über die Lastpunktverschiebung häufiger im Bereich seines besten Wirkungsgrades arbeiten kann. Liegt die ideale Last des Benziners leicht unter ihrem Bestpunkt, arbeitet er gewissermaßen etwas mehr und lädt mit diesem Mehreinsatz die Batterie. Liegt die Lastanforderung oberhalb, wird der Batterie Strom entnommen und der E-Motor unterstützt den Benziner.

Herauskam im Test so ein Verbrauch von minimal 5,7 Litern/100 km – also ohne, dass der Speicher extern befüllt wurde. Wer den Koloss auf der Autobahn zur Eile treibt, erntet Werte, die locker oberhalb von 10 Litern liegen. Das üppige Gewicht und die große Stirnfläche verhindern bei dieser Gangart zuverlässig niedrigere Verbräuche. Nicht verschwiegen sei, dass der Langzeitverbrauch des Bordcomputers bei Übernahme des Testwagens bei 9,1 Litern stand.

Fahrwerk und Kosten

Der Tarraco PHEV wird derzeit mit zwei Ausstattungslinien angeboten – als komfort-orientierter Xcellence und als sportlicher FR. Der Testwagen war mit letztgenannter Linie versehen. Ob in einem solchen Großraum-SUV Halbschalensitze nun der Schärfung des Profils dienen oder doch eher ein wenig unfreiwillig ulkig erscheinen, liegt sicher im Auge des Betrachters. Hauptsache ist, man sitzt bequem, und das fanden alle Fahrer und Beifahrer im Test. Hinzu kam eine ordentliche Dämmung von Fahrgeräuschen, ich habe den Testwagen als leises Auto wahrgenommen.

Überraschender Komfort

Die Ausstattung mit 20-Zoll-Felgen und einer geringen Flankenhöhe ließ ein überaus mitteilsames Fahrerlebnis befürchten, doch hier überraschte mich der Tarraco FR. Der Testwagen hatte das adaptive Fahrwerk eingebaut – immerhin 1000 Euro teuer. Es bietet eine fühlbare Spreizung, ohne im Sportmodus ins Hoppeln zu verfallen. Dort wirkt er um jenes Maß bei Fahrwerk und Lenkung gestrafft, dass sich bei Gefallen dauerhaft nutzen lässt, ohne mit übermäßiger Härte zu nerven.

(Bild: Franz)

Erstaunlich fand ich aber vielmehr, wie feinnervig die Dämpfer im Normal- und Komfortmodus ansprechen. Obwohl die Reifen auf dem Testwagen nicht viel dieser Dämpfung übernehmen können, filtert das Auto auch mit dieser Bestückung geschickt Unebenheiten heraus. Auf topfebener Straße ist der BMW X2 25e, den wir kürzlich in der Redaktion hatten, sicher noch einen Ticken schneller um die Ecke zu treiben. Im Alltag hat Seat aber die angenehmere Auslegung gewählt, finde ich.

Vergleichsweise fair kalkuliert

Der Vergleich zwischen dem viel kleineren BMW und dem Seat macht auch in anderer Hinsicht nachdenklich. Sicher, in den Bayern lassen sich viel mehr Features stecken als in den Spanier aus Wolfsburg. Der X2 ist auch feiner ausgekleidet, wobei die Unterschiede diesbezüglich nicht riesig sind. Beides mag zum Teil erklären, warum zwischen beiden Testwagen beim Listenpreis etwas mehr als 9000 Euro lagen. Der mit nahezu allem ausgestattete Tarraco PHEV kam auf rund 54.000 Euro.

Lesen Sie auch

BMW X2 25e Plug-in-Hybrid im Test

Der Seat steht allerdings beim Antrieb nicht zurück, hat das angenehmere Fahrwerk und so viel Platz, dass sich mancher fragen wird, ob er den jemals gänzlich nutzen kann. In meinem Szenario, in dem das Auto temporär auch zwei Kinder mitschleppt, bräuchte ich diese Weite nicht. Sollte sich das ändern und sich gleichzeitig meine SUV-Abneigung legen, wäre der Tarraco ein ziemlich überlegenswerter Kandidat. Seat-Verkäufern kann ich allerdings keine Hoffnungen machen: Denn letzteres ist noch unwahrscheinlicher als ersteres.

Der Testwagen wurde von Seat gestellt, Kosten für dei Fahrenergie hat der Autor übernommen.

Datenblatt

| Hersteller | Seat |

| Modell | Tarraco |

| Motor und Antrieb | |

| Motorart | Plug-in-Hybrid Benziner |

| Zylinder | 4 |

| Ventile pro Zylinder | 4 |

| Hubraum in ccm | 1395 |

| Bohrung x Hub | 74,5 x 80 |

| Leistung in kW (PS) | 110 (150) |

| bei U/min | 5000 bis 6000 |

| Drehmoment in Nm | 250 |

| bei U/min | 1550 bis 3500 |

| Leistung in kW E-Motor | 85 |

| Systemleistung in kW (PS) | 180 (245) |

| Systemdrehmoment in Nm | 400 |

| Antrieb | vorn |

| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |

| Gänge | 6 |

| Fahrwerk | |

| Spurweite vorn in mm | 1585 |

| Spurweite hinten in mm | 1574 |

| Lenkung | |

| Wendekreis | 11,9 |

| Reifengröße Testwagen | 255/40 R20 |

| Maße und Gewichte | |

| Länge in mm | 4735 |

| Breite in mm | 1839 |

| Höhe in mm | 1658 |

| Radstand in mm | 2790 |

| Kofferraumvolumen in Litern | 610 |

| Leergewicht in kg nach EU inklusive 68 kg Fahrer und 7 kg Gepäck | 1868 |

| Zuladung in kg | 597 |

| Dachlast in kg | 75 |

| Tankinhalt in Litern | 45 |

| Batterie in kWh | 13 |

| Fahrleistungen | |

| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in Sekunden | 7,5 |

| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |

| Verbrauch | |

| Verbrauch WLTP in Litern/100 km | 1,8 |

| CO2-Emission WLTP in g/km | 41 |

| Testverbrauch in Litern/100 km (ohne vorherige Ladung der Batterie) | 5,7 - 10,8 |

| Stromverbrauch im Test in kWh/100 km | ab 30 |

| Ladeleistung an AC in kW | 3,7 |

| Ladeleistung an DC in kW | - |

| E-Reichweite in km | 39 |

| Daten Stand | April 2021 |

Preisliste

| Modell | Seat Tarraco e-Hybrid |

| Ausstattungslinie | FR |

| Preis für diese Ausstattungslinie | 46.270 |

| Infotainment | |

| DAB+ | Serie |

| USB-Anschluss | Serie |

| Soundsystem | 555 |

| Navigationssystem | ab 770 |

| Verkehrsdaten in Echtzeit | mit Navi Serie |

| Freisprecheinrichtung | Serie |

| Head-up-Display | - |

| Android Auto/Apple CarPlay | Serie |

| kabelloses Laden von Handys | Serie |

| Assistenz | |

| Tempomat | Serie |

| Abstandstempomat | Serie |

| Einparksensoren vorn | Serie |

| Einparksensoren hinten | Serie |

| Einparkassistent | Serie |

| Rückfahrkamera | Serie |

| Totwinkelwarner | - |

| Müdigkeitserkennung | Serie |

| Spurhalteassistent | Serie |

| Matrix-Licht | - |

| Funktion | |

| LED-Scheinwerfer | Serie |

| elektrische Heckklappe | Serie |

| Alarmanlage | 305 |

| schlüsselloser Zugang | Serie |

| Fahrwerksoption | 950 |

| Komfort | |

| Sitzheizung | Serie |

| Ledersitze | 1515 |

| beheizbares Lenkrad | 130 |

| Lederlenkrad | Serie |

| Klimaautomatik | Serie |

| Schiebedach | 1155 |

| Sonstiges | |

| Metalliclack | ab 630 |

| Leichtmetallfelgen | Serie |

| Preisliste Stand | Februar 2021 |

(mfz [13])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-6026691

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.heise.de/tests/Sanfte-Unterstuetzung-BMW-320d-Mildhybrid-im-Test-4881637.html

[2] https://www.heise.de/tests/Skoda-Octavia-Scout-2-0-l-TDI-DSG-4X4-5992513.html

[3] https://www.heise.de/hintergrund/48-Volt-im-Mild-Hybrid-Spritsparen-auf-hoeherer-Spannungsebene-5075326.html

[4] https://www.heise.de/hintergrund/Hybridantriebe-im-Pkw-Wie-viel-Leistung-braucht-der-E-Motor-im-Verbund-5068283.html

[5] https://www.heise.de/hintergrund/Hybridantriebe-im-Pkw-Konzepte-fuer-alle-Szenarien-5068510.html

[6] https://www.heise.de/hintergrund/Hybridantrieb-im-Pkw-Multi-Mode-DHT-und-wie-es-weiter-geht-5068568.html

[7] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_6026822.html?back=6026691;back=6026691

[8] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_6026822.html?back=6026691;back=6026691

[9] https://www.heise.de/hintergrund/Technik-Details-Was-im-Update-fuer-das-Mercedes-Infotainmentsystem-MBUX-steckt-4837666.html

[10] https://www.heise.de/hintergrund/Vorstellung-Skoda-Kodiaq-Facelift-6012475.html

[11] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_6026884.html?back=6026691

[12] https://www.heise.de/bilderstrecke/bilderstrecke_6026884.html?back=6026691

[13] mailto:mfz@heise.de

Copyright © 2021 Heise Medien